1. はじめに:人材投資が経営にもたらすインパクトとは

現在、多くの企業が厳しい労働市場と急速な事業環境の変化に直面しています。やデジタル技術の進化、グローバル競争の激化、そして人的資源の確保難が、従来のビジネスモデルを根本から見直すことを迫っています。こうした背景の中、「人材投資」は単なる人事施策にとどまらず、企業価値向上のための戦略的財務行動として位置づけられるようになっています。

人材投資とは、社員の知識・スキル・モチベーション向上のために企業が行う教育、研修、育成、制度設計などへの支出を意味します。一方で、その費用対効果をどのように測定するかは、依然として多くの企業にとって課題となっています。

というのも、人材への投資は設備投資や広告投資のように直接的な収益や売上にすぐ結びつくものではなく、効果が中長期にわたって現れるためです。そのため、「人材育成 コスト」が企業の財務戦略において軽視されがちになるリスクがあります。

本記事では、「教育研修」や「人材投資の財務指標」などを活用して、人材投資を財務的にどう評価し、どのように意思決定に活かすべきかを、具体的な構造と分析方法を交えて詳しく解説します。

2. 人材投資の具体的な内容とコスト構造

人材投資には多様な取り組みがあり、それぞれ異なるコスト構造を持ちます。財務部門や経営層がこれらの構成要素を正確に把握することは、投資の妥当性評価に不可欠です。以下に主な投資項目と、それぞれが持つ財務的インパクトを詳しく整理します。

■ 1. 教育研修費(オフライン/オンライン)

- 内容:階層別研修(新入社員・管理職・経営幹部)、職能別研修、ラーニングなど。

- コスト構造:外部講師への謝礼、教材費、受講費用、交通費、宿泊費などが発生します。<br> 特に集合研修の場合、人あたり数万円~十数万円規模のコストが発生することもあり、年間数百万円〜数千万円単位の支出になる企業も珍しくありません。

- 財務上の分類:販管費または福利厚生費。短期費用として計上されますが、中長期的な投資効果を持つ点に注目すべきです。

■ 2. OJT(On-the-Job Training)

- 内容:業務を通じた実務教育。上司や先輩が後輩に対して実務を通じて知識やスキルを伝える方法。

- コスト構造:明確な費用は発生しませんが、教える側・学ぶ側双方の労働時間=人件費が間接的なコストです。 たとえば、週に時間のを人に実施した場合、年間でおおよそ時間分のコストが生じる計算になります。

- 見落とされがちな点:時間の投資効果は数値化しにくいため、財務的評価から漏れがちですが、生産性や定着率向上に寄与する重要な要素です。

■ 3. リスキリング・スキル開発(DX対応を含む)

- 内容:リテラシー、データ分析、AI活用、業務自動化ツールの操作など、今後の競争力を高めるためのスキル教育。

- コスト構造:プラットフォーム利用料、システム導入費、外部ベンダー契約費、社内講師報酬など。

- 財務上の捉え方:一般的には教育費として費用計上されますが、企業によっては「無形資産への投資」として資本的支出扱いにするケースもあります。

- 戦略的価値:DX推進との連携で企業の中長期的な生産性向上に直結するため、将来キャッシュフローに貢献する「戦略投資」として見做すことも可能です。

■ 4. 福利厚生制度の強化(定着・モチベーション維持)

- 内容:カフェテリアプラン、メンタルヘルスケア、リモート勤務支援、ライフイベント支援(育児・介護など)。

- コスト構造:社内制度の設計・運営費、外部サービスとの契約費などが含まれます。

- 目的と財務視点:離職率の低下・採用コストの削減に貢献する「間接的な利益」を生み出すものであり、人的資本への再投資と位置づけることが可能です。

これらの投資が短期的に「費用」としてしか見なされていないと、予算削減の対象となるリスクがあります。しかし、企業の財務戦略として本質的に重要なのは、どの支出が将来の利益を生み出すかを見極める力です。

その判断のためには、次のパートでご紹介する「財務指標による効果測定」が鍵となります。

3. 費用対効果の測定方法:財務指標で読み解く投資成果

人材投資を「費用」ではなく「戦略的投資」として評価するためには、その成果を定量的に測定する視点が不可欠です。ここでは、企業が実務で活用できる財務・経営指標を中心に、人材投資の費用対効果を可視化する方法を解説します。

■ ROI(投資収益率)を活用した人材投資の効果測定

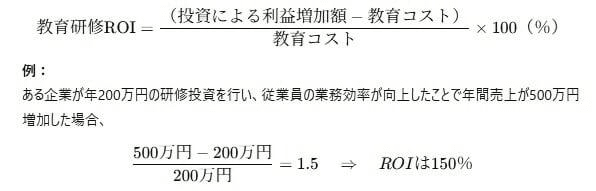

「教育研修(Return on Investment)」は、最も基本的かつ重要な評価指標の一つです。以下のような数式で表されます:

このように、教育の結果が利益増にどれほど寄与したかを把握することで、将来の研修方針や規模の見直しに活用できます。

■ 労働生産性の改善

人材投資がもたらす最も直接的な効果の一つが「生産性向上」です。具体的には、次の指標を活用します:

- 一人当たり売上高

売上高従業員数 - 一人当たり営業利益

営業利益従業員数

これらは、研修やリスキリング後の業務効率向上を示す定量データとなります。たとえば、同じ業務をこなす時間が20%短縮された場合、間接的に売上・利益の増加が見込まれるため、生産性指標に反映されます。

■ 離職率・定着率の変化

「人材投資の効果が見えづらい」と言われる最大の理由は、その多くが間接効果として現れるからです。特に重要なのが「離職率」です。

- 離職率の低下採用・教育コストの削減

- 定着率の向上ノウハウ蓄積と業務品質の安定

離職率が1%下がるだけで、数百万円~数千万円単位の間接コスト削減につながるケースもあり、これは「見えない利益」として経営に大きく貢献します。

■ 人件費率の推移から逆算する効果測定

人材投資の結果、人件費率がどう推移するかを見るのも有効です。

- 人件費率 = 人件費 ÷ 売上高

一時的に人件費が増加しても、それ以上に売上が伸びれば、人件費率はむしろ低下します。これは「人件費の投資化」に成功していることを意味します。

■ 人材関連KPIとの連動で「財務と現場」をつなぐ

財務指標だけでは不十分な場合、「人材KPI(Key Performance Indicators)」と組み合わせて総合的に評価する手法もあります。

- 従業員満足度(スコア)

- スキル習得率(資格取得、試験合格率など)

- マネジメント評価スコア

- イノベーション件数(改善提案、特許出願数など)

これらの数値を財務数値と連動させて管理することで、「人材施策のどこに投資すべきか」「効果が出ている分野はどこか」が明確になります。

【まとめ:数値化が人材投資の価値を引き出す】

人材投資は「見えにくい投資」と言われがちですが、正しい財務指標を用いれば、費用対効果の可視化は十分に可能です。ROI、生産性、離職率、人件費率など、複数の角度から評価することで、経営判断に資するエビデンスベースの人材戦略が実現できます。

4. 実践事例と今後の戦略:中長期視点での人材投資の最適化

人材投資の費用対効果を最大化するためには、単に「お金をかける」だけでは不十分です。どのような目的で、どの層に、どのタイミングで投資するかを見極める戦略的な視点が求められます。ここでは、実際の企業事例をもとに、人材投資の成功・失敗の要因と、今後に向けた戦略的最適化の方向性を紹介します。

■ 【成功事例】製造業社:リスキリングと現場主導の教育で生産性が25%向上

地方の中堅製造業社では、慢性的な人手不足と現場スキルの属人化が経営課題となっていました。そこで、現場の熟練社員を「社内講師」に育成し、OJTとeラーニングを組み合わせた独自の研修プログラムを実施。

投資額は年間約500万円でしたが、3年以内に次のような成果が得られました。

- 生産性:25%向上

- 離職率:12%→5%に減少

- 教育研修:ROI約280%

また、現場リーダー層の意識も高まり、改善提案数や業務効率化のアイデアが増加するなど、人的資本が企業文化の中に根付いた好事例です。

■ 【失敗事例】サービス業B社:目的なき大量研修で投資が空回り

一方で、都心のサービス業社は、年間数千万円を教育研修に投じたものの、数年後に「費用対効果が不明確」との判断から予算縮小に追い込まれました。

問題点は以下の通りです:

- 全社員一律で外部研修に参加させる方針目的と現場ニーズが不一致

- 投資成果の測定指標がなく、現場のフィードバックも収集されていなかった

- 離職率や業績に変化が見られなかった

この事例から分かるのは、「戦略なき人材投資」は、コストに終わるということです。

■ 今後の戦略的アプローチ:中長期的視点で「人材財務」を結ぶ

今後、企業が人材投資を最適化するには、次の3つの視点が重要になります。

1. 人的資本経営の導入

人的資本の可視化が求められる時代です。2023年から日本でも「人的資本開示」のガイドラインが整備され、人的投資の情報開示が企業の信頼性や資本市場での評価に直結するようになりました。

財務部門は、「人材投資=無形資産」として、財務報告と経営戦略をつなぐ役割が求められています。

2. 人材と財務の統合管理

ESスコア、スキル習得率、定着率といった人材を、売上・利益・ROIといった財務と連動させ、統合的なモニタリング体制を整えることで、定量的な改善サイクルを実現します。

3. 選択と集中による投資配分の最適化

すべての従業員に同じように投資するのではなく、「リーダー層」「技術中核層」「若手高潜在層」など、成長ドライバーとなる層を見極めて重点投資を行うことで、限られた資源の効率的活用が可能となります。

【まとめ:人材投資は未来に向けた財務戦略である】

人材投資は、単なる教育費ではなく、企業の成長エンジンを育てるための未来志向の財務戦略です。その成果は短期的な利益にとどまらず、企業文化、顧客満足、イノベーションなど、非財務的価値にも波及します。

「数字で語れる人材戦略」を持つ企業こそが、これからの不確実な時代において、競争優位を築くことができるのです。

📩おわりに:人材投資の費用対効果に課題を感じている企業様へ

「人材投資の効果をどう可視化すればよいか」「戦略的にどこに投資すべきか分からない」とお悩みの方は、ぜひ当社までご相談ください。

財務視点からの人材戦略設計を、貴社の成長フェーズに合わせてご提案いたします。